|

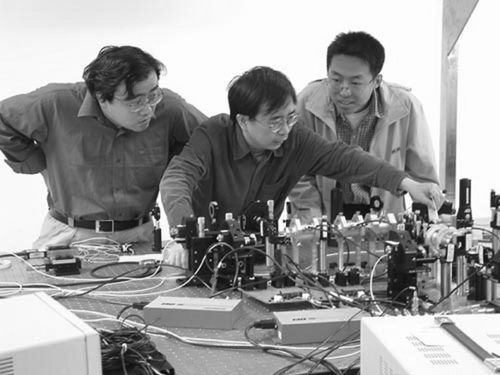

潘建伟,现任中国科学技术大学教授、博士生导师,中科院“百人计划”、教育部长江学者、入选者。2003年被奥地利科学院授予青年物理学家最高奖Erich Schmid奖。 2008年,中国科学技术大学教授潘建伟与同事一起,利用先进的冷原子量子存储技术,在世界上首次实现了具有存储和读出功能的纠缠交换,建立了由300米光纤连接的两个冷原子系统之间的量子纠缠。这种量子纠缠可以被读出并转化为光子纠缠,以进一步传输和操作,从而实现了首个“量子中继器”。欧洲物理学会在这一年度的国际物理学十大成就介绍中,将该成果评价为:“借助它,量子通信可以达到任意遥远的距离。”《自然》杂志则称该成果“扫除了量子通信中的一大绊脚石”。 2009年,潘建伟入选国家第一批。已经回到中国科大全时工作的潘建伟,带领他的团队再次取得重大突破,在合肥建成了世界上第一个可自由扩充的多节点光量子电话网,这是国际上第一个可升级的全通型量子通信网络和首个城际量子通信网络。这项突破,预示着绝对安全的量子通信会在不久的将来由实验室研究走进人们的日常生活。 “由于在星地量子密钥分发方面的国际竞争异常激烈,中科院不囿常规,果断地为我们同时启动了两个知识创新工程重大项目,使得我们有可能在国际上率先实现空地量子通信,在最终实现全球化量子通信方面占据领先地位。这种果断和及时的支持,彰显了国家对支持战略性前沿基础科学研究的敏锐判断力和决策力。”2009年11月1日,潘建伟作为优秀青年科学家的代表,在中科院建院60周年纪念大会上发言。 潘建伟神采奕奕。他在大会上披露:“令我们略感自豪的是,目前,我们是国际上首次把绝对安全量子通信距离突破到超过百公里的3个团队之一,是国际上报道绝对安全的实用化量子通信网络实验研究的两个团队之一,是国际上在实用化量子通信方面开展全面、系统性实验研究的两个团队之一,也是国内唯一领衔开展星地量子通信实验研究的科研团队。” 回顾自己领导的实验室的成长历程,潘建伟不由地感言:“我们正处在一个不断实现和超越梦想的光荣时代。” 由潘建伟领导团队开展的科研工作,正是在与量子的不断“纠缠”中,展示着梦想一般的神奇力量。 与量子一生一世的“纠缠” 正如中国科大前任校长朱清时院士所言:“潘建伟的基础研究工作,对于一般人来说是难以理解的,不然我们会感到更强的震撼力。” 在科幻小说《星际旅行》的故事中,星球战士从某一地点突然消失,而瞬间地出现在遥远的另一地点。那么,现实生活中是否真的存在这样的过程呢?实际上是存在的,这就是量子隐形传态。在这个过程中,一个物体的状态可以在某地突然消失,而以极快的速度在遥远的某地重现出来。1993年,来自4个国家的6位科学家将这一神奇的现象在理论上揭示出来。在这个科学方案中,量子纠缠起着至关重要的作用。 处于量子纠缠的两个粒子,无论分离多远,它们之间都存在一种神秘的关联,这种神秘的关联无论如何都无法用经典观念去理解,被爱因斯坦称为“遥远地点间诡异的互动”。量子信息科学家发现,量子纠缠除了神秘之外,还是一种可资利用的超经典力量,它可以成为具有超级计算能力的量子计算机和“万无一失”的量子保密系统的基础。 “随着现代量子物理研究的不断进展,科学家已能够成功操纵光子和原子,目前正在对更大的物体并在更远的距离上进行隐形传输研究。假以时日,或许未来能够传输人类本身,《星际旅行》中的科学幻想或许能变成现实。”潘建伟说,“但我们在实现‘星际旅行’前,一切的科学研究都首先需要脚踏实地。” 在过去的10年间,潘建伟同国内及德国、奥地利专家合作,脚踏实地地与量子发生着“纠缠”。正是在与量子的纠缠不休中,潘建伟不断展示出量子基础科学成果对人类现实生活的神奇作用。 1997年12月,潘建伟与奥地利科学家赛林格和荷兰学者波密斯特等合作,首次实现了量子态的隐形传送,成功地将一个量子态从甲地的光子传送到乙地的光子上。该成果被誉为“量子信息实验领域的突破性进展”,被公认为量子信息实验领域的开山之作,欧洲物理学会将其评为世界物理学的年度十大进展,美国《科学》杂志将其列为年度全球十大科技进展。1999年该工作同伦琴发现X射线、爱因斯坦建立相对论等影响世界的重大研究成果一起,被《自然》杂志选为“百年物理学21篇经典论文”。那一年,潘建伟29岁。 (责任编辑:glia) |

潘建伟:在与量子“纠缠”中展示神奇

时间:2010-05-28 09:44来源: 作者:

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 上一篇:薛涌:中国大学缺乏雄厚的“中产阶层”

- 下一篇:武夷山:改善科学测度学之科学性

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>

- 推荐内容

-

- 站在新科技革命的十字路口

当今世界正处于新科技革命的前夜。这一轮的科技革命显现了不...

- 时评:二十一名省市状元读港大是

据香港文汇报报道,内地尖子报读港校热潮持续,香港大学今年...

- 比尔·盖茨访谈:技术如何改变大学

6月25日,《高等教育纪事》刊登了该报记者采访美国微软公司创...

- 李国杰院士:大数据成为信息科技

继云计算之后,“大数据”一词成为媒体争相追逐的焦点。对此...

- 李源潮:应该鼓舞更多海外学子追

最近,在已经回国和仍在海外的留学人才中,有不少人都在议论...

- 杨宝峰院士:要给大师十年磨剑的

教育系统学习胡锦涛总书记等中央领导在两院院士大会上讲话精...

- 站在新科技革命的十字路口